体外受精のスケジュール完全ガイド!ステップ別の流れ・治療期間を紹介

体外受精で不妊治療をすることを考えた際、以下のような疑問・不安を感じた方も多いのではないでしょうか?

「体外受精をする場合にどう進めるのか」

「いつ何をするのか」

「期間はどれくらいか」

そこでこの記事では、そもそも体外受精とはというところから、体外受精のスケジュール全体像や各ステップの詳細・目安期間・注意点などまで、わかりやすく解説していきます。

体外受精のスケジュールを把握し、不安を和らげ、治療計画のヒントを得ましょう。

なお、本記事で解説する内容は一般的な情報であり、全てのケースに当てはまるとは限らないため、自身の正確なスケジュールや治療に関する疑問は、当院にお気軽にご確認ください。

和光市駅徒歩40秒・埼玉県「恵愛生殖医療医院」の体外受精についてはこちら

体外受精(IVF)とは? 基本をおさらい

体外受精(IVF)は、卵子と精子を体外で受精させ、できた胚を子宮に戻す高度不妊治療のひとつです。自然妊娠や他の治療が難しい場合に選択されます。

主なステップは採卵、受精、培養、胚移植です。これらのステップは生理周期に合わせたスケジュールで進められます。

全体の流れと期間を知ることは、治療計画や仕事との両立、心の準備などに役立ちますので、次の項では全体像について見ていきましょう。

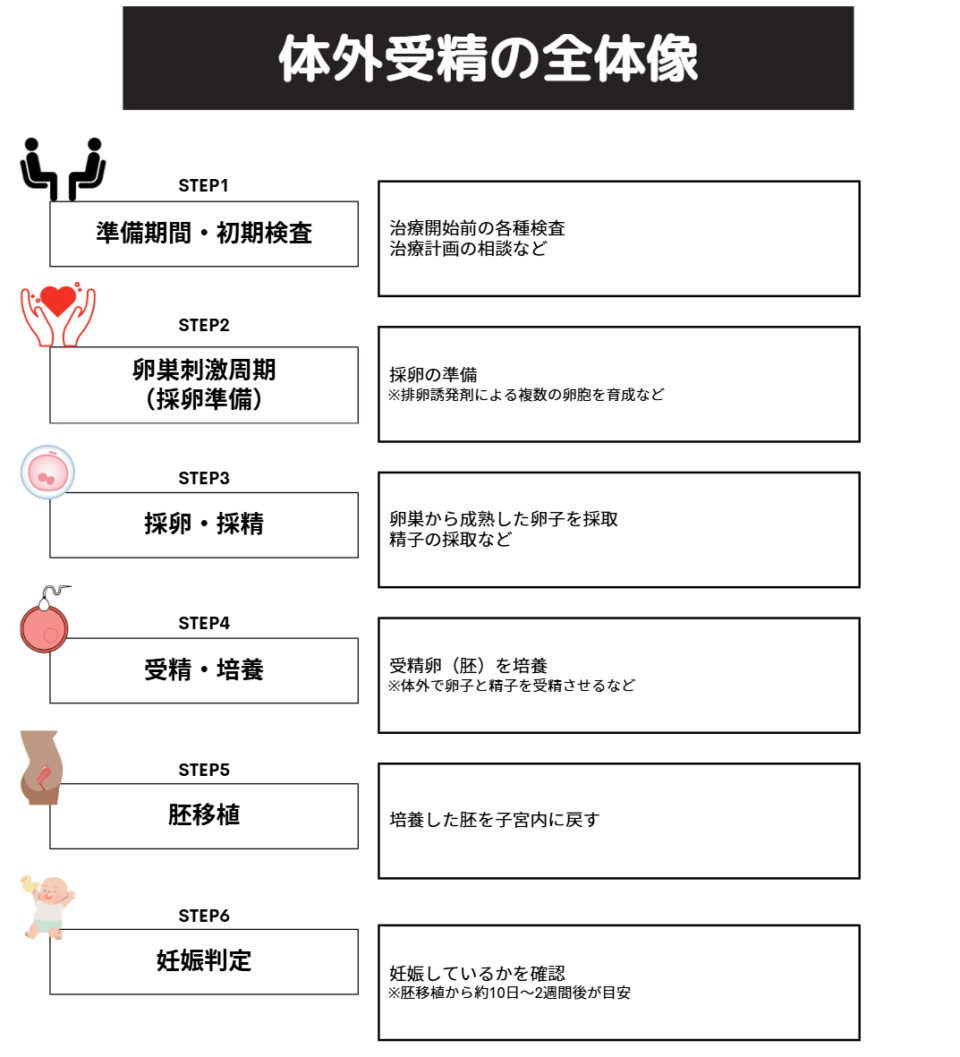

体外受精の全体像:一つの周期の流れ

体外受精の治療は「周期」という単位で進みます。一般的に、一つの治療周期は生理が始まってから妊娠判定までを指し、期間の目安は1ヶ月から1ヶ月半程度です。

ただし治療方法や個人の体の反応によって、この目安期間から前後することもあります。体外受精の一つの周期の大きな流れは、以下をご覧ください。

上記のスケジュール(全体像)を確認しておくと、これから進むステップがどこに位置するのかを把握しやすくなります。

ステップ別!体外受精の具体的な流れとスケジュール

体外受精のスケジュールについて、以下の流れ別に解説します。

- 準備期間・初期検査

- 卵巣刺激周期(採卵準備)

- 採卵・採精

- 受精・培養

- 胚移植

- 妊娠判定

各ステップでどのようなことを行い、どれくらいの期間がかかるのかなどを見ていきましょう。

①準備期間・初期検査

体外受精開始前に、数週間から1ヶ月以上かけて夫婦の健康状態を詳しく調べるための検査(ホルモン、感染症、超音波、精液検査など)を行います。

これらの結果をもとに、医師が最適な治療計画を立案し、患者さんと話し合って決定します。

治療内容やスケジュールについて十分な説明を受け、同意書に署名するのもこの期間です。

夫婦同席で説明を聞く時間も設けられます。一部の検査は生理周期に合わせ行うため、この期間のスケジュールに影響を与えます。

②卵巣刺激周期(採卵準備)

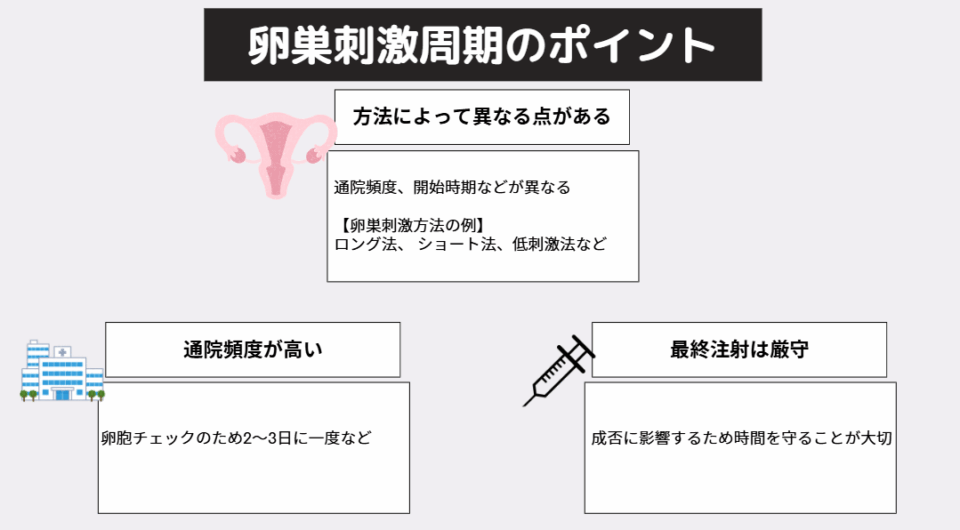

約10日から2週間かけて、採卵に向けて卵巣を刺激し、複数の卵胞を育てます。排卵誘発剤(注射や内服)を使用しますが、種類や量、期間は患者さんの年齢や卵巣機能、選択する卵巣刺激法によって異なります。

数日おきにクリニックに通院し、超音波検査や血液検査で卵胞の発育状態をチェックすることが一般的です。

十分育ったら採卵日を決定し、採卵時間の約34~36時間前に最終的な卵子成熟を促す注射をします。この注射のタイミングが採卵成功率に影響します。

スケジュール上の知っておきたいポイントは以下の通りです。

- 卵巣刺激方法によってスケジュールや期間が変わる:ロング法、ショート法、アンタゴニスト法、低刺激法などがあり、選んだ方法によって薬剤期間、通院頻度、開始時期(生理周期)が変わります(例: ロング法は前周期から準備、ショート法は当周期開始)。

- 通院頻度が高い:卵胞チェックのため2~3日に一度など、通院頻度が増え、仕事の調整などが必要です。

- 最終注射の時間は厳守:採卵時間を逆算した最終注射(HCG注射など)は、指定された時間を必ず守ることが大切です。

この期間は通院頻度が高く、スケジュールが変動しやすいです。クリニックや医師と密に連携を取りましょう。

③採卵・採精

育てた卵胞から卵子を採取する手術(採卵術)を行いますが、採卵は採卵日当日のみで完了します。一般的には、経膣超音波ガイド下で針を使い吸引し、痛みを和らげるために麻酔をするケースが多いです。同時にパートナーは精子を採取します(事前凍結も可)。

採卵は事前に決められた時間(通常午前)に行われ、当日の過ごし方(入浴、運動、飲酒制限など)に注意が必要です。採卵後はクリニックで安静にするよう指示を受けることが多いです。

④受精・培養

数日から1週間程度かけて、採取した卵子と精子を培養室で体外受精(IVF)または顕微授精(ICSI)させ、受精卵を専用の培養器で育てます。

受精後2-3日目の初期胚か、5-6日目の胚盤胞まで培養するのが一般的で、培養期間中に胚の発育状態を観察し評価(グレード判定)します。

この期間は基本的にはクリニックからの連絡を待つことになり、胚の段階で移植日が決まります。

⑤胚移植

培養した胚を女性の子宮内に戻す処置で、胚移植も当日のみで完了します。子宮内膜が着床に適した状態か確認し、細いカテーテルで子宮内に注入します。通常痛みはほとんどないので、麻酔をしないケースが多いです。

移植する胚の数は年齢や胚の状態などを考慮して決めます。移植日は採卵後2〜6日後が目安です(凍結胚移植の場合は別の周期)。移植後は短時間安静にし、その後の過ごし方について指示を受けます。

⑥妊娠判定

胚移植から約10日から2週間後に、受精卵が無事着床し妊娠が成立したか確認するため、血液検査や尿検査を行います。陽性なら妊娠成立と診断され、その後の経過観察へ進みます。残念ながら陰性だった場合は、次の治療について医師と話し合うことになります。

結果を待つ期間は精神的な負担が大きいですが、陰性だった場合の心の準備をしておき、今後の治療について医師と冷静に話し合う準備をしておきましょう。

体外受精のスケジュールに関するよくある質問

ここでは、体外受精のスケジュールに関してよくある質問にお答えします。

- 治療周期がキャンセルになることはある?

- 仕事との両立は可能?

- スケジュールは固定?

- 複数の周期を行う場合のスケジュールは?

- 費用はスケジュールによって変わる?

体外受精のスケジュールはステップごとに進み、治療を受ける中で様々な疑問や不安が生じることがあります。そこで、事前によくある質問を確認しておきましょう。

治療周期がキャンセルになることはある?

はい、あります。卵胞の育ちが不十分、ホルモン値が不適切、OHSSリスクなど、体調や反応により採卵・移植が中止・延期される可能性がある点を把握し、適切な時期を待つことも大切です。

仕事との両立は可能?

はい、多くの人が両立しています。ただし卵巣刺激期間は通院頻度が高く、採卵日は休みが必要となるケースが多いなど、時期によっては両立が難しいと感じる可能性があります。

そのため早めに職場へ相談したり、有給活用の調整をしたりするなどして、無理のないペースで進めましょう。

スケジュールは固定?

いいえ、固定ではありません。

体外受精のスケジュールは、体の状態やホルモン値、子宮内膜の状態に合わせ、医師が柔軟に調整します。予定変更の可能性があるので、柔軟な心構えが大切です。

複数の周期を行う場合のスケジュールは?

一度で妊娠しない場合や凍結胚がある場合、複数回行うことは多いです。続けて採卵、採卵のみ複数回、凍結胚移植など様々。凍結胚移植はスケジュールが予測しやすい傾向です。

費用はスケジュールによって変わる?

はい、変わります。卵巣刺激法、培養段階、補助技術、周期キャンセルなどで費用は異なります。

2022年4月からの保険適用によって経済的な負担軽減が図られましたが、「年齢・回数制限がある」「保険診療・自費診療の混合は不可」などの注意点があるので、治療開始前にクリニックなどで確認しましょう。

まとめ

体外受精は複雑に感じるかもしれませんが、準備期間から判定まで各ステップに目安期間があり、体調や方法で変動します。この記事で解説した体外受精のスケジュールを参考に、心の準備をしたり治療計画の見通しを立てたりしましょう。

不安や疑問が生じた際は一人で抱え込まず、医師に相談し、パートナーや相談窓口のサポートも得ながら進めることが大切です。自身のペースで治療に向き合い、適切なスケジュールで体外受精を進めましょう。