体外受精の成功確率は?妊娠率や生産率を年齢別・治療法別に紹介

「体外受精って、どのくらいの確率で妊娠できるの?」

「年齢によって結果は変わるの?」

このような不安や疑問を抱えながら、体外受精を検討している方も多いのではないでしょうか。体外受精は、不妊治療のなかでも高度な技術を必要とする方法であり、年齢や治療法によって成功率が大きく変わるのが特徴です。

また、治療を始める時期や医療機関の選び方によっても結果に差が出るため、正しい情報を知っておくことがとても重要です。

本記事では、体外受精の成功確率を年齢別・治療法別に紹介し、妊娠率を高めるためにできることや、副作用・費用・保険制度に関する不安にも丁寧にお答えします。将来の選択肢を広げるための一助として、ぜひ参考にしてみてください。

体外受精の成功確率を調べるうえで知っておくべきこと

体外受精の成功率を調べる際には、「何をもって“成功”とするのか?」という前提を押さえておくことが大切です。

というのも、医療機関や報告資料によって、用いられる指標や算出方法が異なるからです。正しい情報を得るためには、数字だけを見るのではなく、その背景にある定義や算出方法を理解することが欠かせません。

ここでは、体外受精の成功確率を調べるうえで知っておくべき用語や前提について、見ていきましょう。

体外受精の確率において用いられる指標・用語

体外受精における「成功率」は、実はひとつの数値だけで語られるものではありません。

医療機関や報告資料によって、何を「成功」とするかの定義や分母が異なり、混乱の原因になることもあります。

まずは、主な指標として用いられる「妊娠率」と「生産率」、「流産率」について見ていきましょう。

| 指標名 | 意味・定義 |

|---|---|

| 妊娠率 | 妊娠反応(hCG)または胎のう確認ができた割合(胎のう確認の場合は臨床妊娠率といいます) |

| 生産率 | 出産まで至った割合(赤ちゃんが生まれた割合) |

| 流産率 | 妊娠後に流産した割合 |

| 累積妊娠率 | 複数回の移植を含む全体の割合 |

不妊治療においては「妊娠率」が重視されがちですが「子供がほしい」という夫婦にとって、妊娠はゴールではありません。

そのため、体外受精の成功率を調べる際は、妊娠率だけでなく、実際に子供が生まれるまでの過程を追った「生産率」にも注目すべきといえます。

また、それぞれの指標は「どのタイミングを分母とするか」によっても見え方が変わります。

以下では、体外受精の”確率”を算出するうえで用いられる主な指標について見ていきましょう。

| 指標名 | 分母 | 概要 |

|---|---|---|

| 妊娠率/総ET | 胚移植回数 | 胚の移植1回あたりの妊娠率 |

| 妊娠率/総治療 | 採卵・胚移植周期の合計回数 | 1回の治療スタートから採卵、胚移植までを含めた周期ごとの妊娠率 |

| 生産率/総治療 | 採卵・胚移植周期の合計回数 | 1回の治療スタートから採卵、胚移植までを含めた周期ごとの生産率 |

体外受精の成功確率を見る際によく取り上げられるのは「妊娠率/総ET」つまり、胚の移植1回あたりの妊娠率ですが、本来注目すべきなのは「妊娠率/総治療」つまり、治療開始から完了までの採卵、胚移植を含めた1周期あたりの妊娠率です。

しかし、「妊娠率/総治療」は医療施設の治療方針などによって総治療周期数(分母)がかなり異なってしまうので施設ごとの比較が難しくなるという欠点があります。

実際、この2つの数値には、年齢によって20%以上もの差があり、どちらを参考にするかで成功確率の感じ方も大きく異なります。

このように、それぞれの指標の意味を理解したうえで、成功確率を調べることが大切です。

体外受精の成功確率の算出方法は院によって異なる

医療機関が提示する成功率の数値は、計算方法や対象となる患者層によってばらつきがあります。

たとえば、若年層の患者が多いクリニックでは、成功率が高めに出る傾向がありますし、「1回の胚移植あたり」で算出しているのか、「1周期あたり」で算出しているのかでも結果は異なります。

そのため、公開されている数値だけで「このクリニックの方が成功率が高い」とは一概に判断できません。実際に通院する前には、データの背景や説明内容が丁寧に提示されているかを確認しましょう。不明点があれば医師に確認し、自分に合った治療計画を立てることが大切です。

体外受精の成功確率

体外受精は不妊治療の中でも高い技術が求められる一方で、年齢や治療方法によって成功率が大きく異なるのが特徴です。

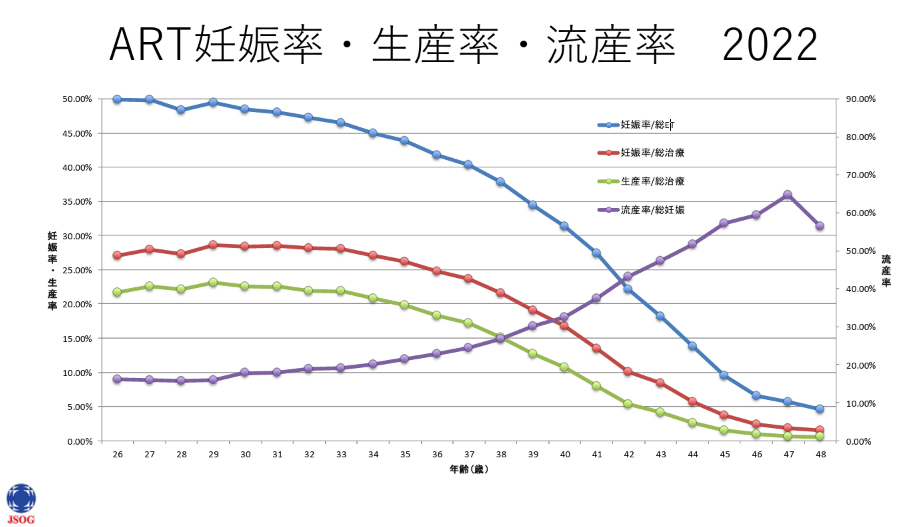

ここでは、日本産科婦人科学会(JSOG)が公開している2022年のデータをもとに、全年齢における体外受精の妊娠率・生産率・流産率を整理して紹介します。

治療を検討するうえでの参考データとして、平均的な傾向を把握しておきましょう。

| 指標 | 数値(全体平均) |

|---|---|

| 妊娠率/総ET | 36.1% |

| 妊娠率/総治療 | 19.4% |

| 生産率/総治療 | 13.8% |

| 流産率/総妊娠 | 25.5% |

このデータからもわかる通り、胚移植1回あたりの妊娠率は約3〜4割の割合で成立しているものの、最終的に出産まで至るケースは1割強にとどまっています。

また、妊娠後の約2.5割は流産となることも踏まえると、体外受精の成功率は決して高いとはいえないでしょう。とはいえ、体外受精の成功率は、年齢や治療法によっても異なります。

そこで以下では、年齢別・治療法別の体外受精の成功率について見ていきましょう。

年齢別にみる体外受精の妊娠確率

体外受精の成功率は、年齢によって大きく変化します。以下は、日本産科婦人科学会(JSOG)が発表している2022年の年齢別データです。

この表からわかるとおり、35歳を過ぎると妊娠率・生産率ともに急激に低下し、流産率が大きく上昇します。

治療を始める時期によって選択肢や結果に大きな差が生まれるため、年齢に応じた現実的な見通しを持つことが重要です。

年齢によって妊娠率が変化する理由

体外受精の妊娠率や出産率が年齢とともに下がるのは、主に「卵子の質の低下」が原因です。

加齢によって卵子の染色体異常が増加し、受精しても着床しにくくなったり、着床しても流産に至るリスクが高まったりすることがわかっています。

また、年齢が上がるにつれて排卵数や卵巣の反応も低下するため、採卵できる卵子の数が減り、1回の治療で得られるチャンスも少なくなります。加えて、ホルモンバランスの乱れや慢性的な疾患なども、妊娠や出産に影響を与えることがあり、同じ治療法を行っても、年齢が上がるにつれて成功率は下がる傾向にあるのです。

こうした理由から、多くの専門機関では「できるだけ早期の治療開始」が推奨されています。

方法別にみる体外受精の妊娠確率

体外受精には、採卵した卵子をそのまま使う「新鮮胚移植」と、いったん凍結保存した胚を後日移植する「凍結胚移植」の2つの方法があります。この治療法の違いによっても、妊娠率には大きな差が見られます。

| 治療法 | 妊娠率(2022年) |

|---|---|

| 新鮮胚移植 | 約21.9% |

| 凍結胚移植 | 約37.8% |

一般的に、凍結胚移植の方が妊娠率は高くなる傾向があります。これは、採卵による体への負担が落ち着いた後に移植できるため、ホルモン環境が整いやすく、着床しやすい状態をつくれることが背景にあります。

また、近年では凍結技術の向上もあり、多くの医療機関で「凍結胚移植」が主流となっています。治療法の選択によって結果が変わるため、医師とよく相談し、自分に合った方法を選ぶことが大切です。

体外受精の成功確率は高い?低い?

体外受精の妊娠率は、人工授精(AIH)などの他の不妊治療と比べると高めです。人工授精の妊娠率は1回あたりおおよそ5〜10%程度とされていますが、体外受精では治療法や年齢によって差はあるものの、1回の胚移植あたりで約20〜40%の妊娠率が期待できます。

ただし、体外受精は「最初から誰でも受けられる治療」というわけではありません。多くの場合、タイミング法や人工授精などの治療を数回試みたうえで、妊娠に至らない場合に体外受精が提案される流れになります。

成功率だけを見ると心強い治療法ですが、費用や身体への負担、精神的な面も含めて検討が必要です。医師と相談しながら、自分たちに合った治療の段階を選びましょう。

体外受精の成功確率を高めるためにできること

体外受精の成功率は、年齢や治療法だけでなく、日々の過ごし方や医療機関の選び方など、さまざまな要素によって左右されます。

ここでは、妊娠率を少しでも高めるために心がけたい5つのポイントを紹介します。

- 不妊治療の計画を早めに立てる

- 適切な治療方法を選ぶ

- 生活習慣を整え、健康な体をつくる

- 妊娠率には個人差があることを理解しておく

- 信頼できるクリニック・病院を見つける

それぞれのポイントについて、詳しく見ていきましょう。

不妊治療の計画を早めに立てる

体外受精の成功率は、加齢とともに低下していくことが多くのデータで明らかになっています。そのため、「いずれ子どもが欲しい」と考えている場合は、早い段階で将来の治療計画を立てることが重要です。

実際には、30代後半以降で妊娠率が急激に低下し、40代になると出産まで至る割合は大きく減少します。

不妊治療は1回で終わるとは限らず、複数回にわたるケースも少なくありません。年齢によっては保険適用の回数制限もあるため、早めに医療機関を受診し、自分たちにとって最適な治療スケジュールを医師と相談しておくことが大切です。

適切な治療方法を選ぶ

体外受精には「新鮮胚移植」と「凍結胚移植」のように複数の方法があり、患者の体調や卵巣の状態、過去の治療歴によって向き・不向きが異なります。

また、顕微授精(ICSI)を選ぶべきかどうかも、精子の状態や受精障害の有無によって判断されます。

そのため、成功率だけを見て治療法を選ぶのではなく、自分たちの状況に合った方法を医師と相談しながら選ぶことが大切です。

クリニックによっては得意とする治療法が異なる場合もあるため、事前に治療内容や実績を確認し、納得のいく選択をするようにしましょう。

生活習慣を整え、健康な体をつくる

体外受精の成功率を高めるうえで、日々の生活習慣も非常に重要な要素です。

特に、喫煙や過度な飲酒、睡眠不足、ストレスの蓄積はホルモンバランスを乱し、卵子や精子の質に悪影響を及ぼすとされています。そのため、禁煙や十分な睡眠を心がけるほか、過度なダイエットや飲酒は避け、健康な生活を送ることが大切です。

妊活中は体づくりの期間でもあると考え、夫婦で協力して健康的なライフスタイルを目指しましょう。

妊娠率には個人差があることを理解しておく

体外受精の成功率は、年齢や治療法だけでなく、個人の体質や疾患の有無によっても大きく異なります。

たとえば、同じ年齢の人が同じ治療を受けていても、卵子の質や子宮内膜の状態、精子の運動率などによって結果が変わるケースは多々あります。

そのため、統計上の妊娠率はあくまで「目安」として捉えることが大切です。

他人の成功・失敗に一喜一憂するのではなく、自分自身の体や治療の進み具合に目を向けることが、前向きに治療を続けるうえでの支えになります。

医師の説明をしっかり受け、必要に応じてセカンドオピニオンも検討しながら、自分に合った治療方針を見つけていきましょう。

信頼できるクリニック・病院を見つける

体外受精は専門性の高い治療であるため、どの医療機関を選ぶかが成功率に大きく影響します。クリニック・病院を選ぶ際は、実績や症例数はもちろんのこと、治療方針の説明が丁寧で、患者に寄り添った対応をしてくれるかどうかも重要なポイントです。

たとえば、妊娠率の算出方法を明確に開示しているか、費用やリスクについて十分に説明してくれるか、質問しやすい雰囲気があるかなど、安心して相談できる環境が整っていることが理想です。

また、治療方針が画一的ではなく、年齢や状態に応じた柔軟な対応ができるかも確認しておきましょう。信頼できるクリニック・病院を選ぶことで、治療の不安が軽減され、前向きに取り組むことができるはずです。

当院の体外受精について

恵愛生殖医療医院では、年齢や体質に合わせた最適な治療プランをご提案しています。

最新の培養技術と、患者さま一人ひとりに寄り添うサポートで、数多くの妊娠実績を誇っています。

体外受精に関するよくある不安3つ

体外受精は高度な医療技術を伴う一方で、身体的・精神的・経済的な負担も大きいため、治療を検討する段階で多くの不安を抱える方が少なくありません。

特に「何回までできるの?」「副作用はある?」「費用や保険はどうなっているの?」といった疑問・不安は、多くのご夫婦が感じているのではないでしょうか。

ここでは、体外受精に関してよく寄せられる代表的な3つの不安について、それぞれ丁寧に解説します。正しい知識を得ることで、漠然とした不安を少しでも和らげられるようにしましょう。

体外受精は何度でも行える?副作用は?

体外受精は医療的な制限がない限り、回数に上限はありません。

ただし、保険適用には回数制限があり、40歳未満は最大6回、40歳以上43歳未満は最大3回までとなっています。これを超える治療は自由診療扱いとなり、費用の負担が大きくなる点に注意が必要です。

また、体外受精を行うと、以下のような副作用やリスクが生じる可能性があります。

| 副作用・合併症 | 概要 |

|---|---|

| 卵巣過剰刺激症候群(OHSS) | 排卵誘発剤により卵巣が過剰に反応し、腹部膨満感・吐き気・腹水の貯留・血栓リスクが発生することがあります。重度の場合は入院が必要になるケースも。 |

| 感染・出血 | 採卵時に卵巣や腸、膀胱などを傷つけてしまうことがあり、まれに腹腔内出血や膀胱出血が起こることもあります。 |

| アレルギー反応・注射部位の腫れ | ホルモン注射や麻酔薬などにアレルギー反応を示す人もおり、皮膚の発赤・かゆみ・腫れなどが見られることもあります。 |

| 多胎妊娠 | 1回の移植で複数の胚が着床した場合、双子・三つ子などになるリスクがあり、妊娠中の合併症の可能性が高まります。 |

| 異所性妊娠(子宮外妊娠) | 胚が子宮以外(卵管など)に着床してしまう状態。緊急手術が必要になるケースもあります。 |

| 深部静脈血栓症 | ホルモンの影響などで血栓ができやすくなり、脚の腫れや痛み、肺塞栓症などを引き起こす可能性があります。 |

| 血管迷走神経反応 | 採血や注射の際、ストレスや痛みにより一時的に血圧が低下し、気分不良や意識消失を起こすことがあります。 |

これらの副作用はすべての方に起こるわけではありませんが、複数回の治療を受けるほど身体への負担は積み重なり、副作用のリスクも高まります。

治療に入る前には、医師からリスクについて丁寧な説明を受け、不安があれば納得いくまで相談するようにしましょう。

体外受精にかかる費用はどれくらい?

体外受精にかかる費用は、「保険診療」か「自由診療(自費)」かによって大きく異なります。2022年4月からは一定の条件を満たせば保険が適用されるようになりましたが、それでも自己負担が生じる場面はあります。

以下に、保険適用時と自由診療時の費用の目安を比較してみましょう。

| 費用項目 | 保険診療(3割負担の場合) | 自由診療(全額自己負担の場合) |

|---|---|---|

| 1回の治療費総額(目安) | 約10万〜20万円 | 約40万〜60万円 |

※医療機関や治療内容によって差があります。あくまで目安としてご覧ください。

また、自由診療を選択する場合は、自治体の助成制度や民間保険を活用することで一部補助が受けられることもあります。

費用面で不安がある場合は、治療開始前に制度の有無や支払い方法について確認しておくことをおすすめします。

体外受精に保険は適用される?

2022年4月の制度改正により、これまで全額自己負担だった体外受精による治療は、条件付きで保険診療として受けられるようになりました。

これにより、多くのご夫婦にとって費用のハードルが下がったといえるでしょう。

ただし、保険が適用されるのは以下のような条件を満たす場合に限られます。

- 治療開始時の女性の年齢が43歳未満

- 医師が「妊娠の可能性がある」と判断したケース

- 認定医療機関での治療

- 保険適用の上限回数:40歳未満は6回、40歳以上43歳未満は3回まで

なお、体外受精とあわせて行われる「先進医療」(タイムラプス撮影やPICSIなど)は保険診療と併用できる選定療養として扱われます。

つまり、基本的な治療は保険適用でも、先進医療の部分のみ自己負担となるため、注意が必要です。

制度の詳細や注意点については、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

まとめ

本記事では、体外受精の成功率について、各指標の見方や年齢別・方法別の確率、成功率を高めるポイントなどを詳しく解説しました。

体外受精は、高度な医療技術を用いた不妊治療のひとつであり、年齢や治療法によって成功率が大きく変わるデリケートな治療法です。最新のデータによれば、凍結胚移植による妊娠率は全体で約36.1%と比較的高い一方で、年齢が上がるとともに成功率は低下し、流産のリスクも高まる傾向があります。

しかし、生活習慣の見直しや適切な治療方法の選択、信頼できる医療機関との連携によって、成功の可能性を少しでも高めることができます。

また、2022年からは保険適用制度も整備され、経済的な負担が軽減されるなど、治療に向き合いやすい環境が整いつつあります。

不安や悩みは尽きないかもしれませんが、正しい情報をもとに、自分たちのペースで選択を重ねていくことが何より大切です。

妊娠率という「数字」だけにとらわれず、前向きに治療と向き合えるようサポートできる存在や制度をうまく活用していきましょう。