体外受精とは?不妊治療の進め方・成功率・費用・向き合い方を解説

不妊治療について調べる中で、治療法のひとつである「体外受精」の存在を知り、詳しく知りたいと感じたという方も多いのではないでしょうか。

そんな方のためにこの記事では、不妊治療における「体外受精」の位置づけや基礎知識、体外受精の具体的な進め方、成功率、費用などをわかりやすく解説します。

保険適用や心身のケアの他、体外受精の成功率を高めるためにできることなどについても触れているので、治療への理解を深め、安心して次のステップへ進むためにぜひお役立てください。

不妊治療全体のステップと体外受精の位置づけ

まずは不妊治療全体の流れを把握し、体外受精がどのような場合に検討されるのかを理解しましょう。

- 不妊かも?と思ったら最初にすること

- 一般不妊治療(タイミング法・人工授精)について

- 生殖補助医療(ART)としての体外受精

不妊治療をする際、何から始め、どのようなステップで体外受精が検討されることが多いのかを、次の項目から解説します。

不妊かも?と思ったら最初にすること

不妊が気になったら、まず産婦人科や不妊治療専門クリニックを受診しましょう。

なお、そもそも「不妊」は、1年間避妊せずに性生活を送っても妊娠しない状態のことを指します(35歳以上は半年、40歳以上は早期受診が推奨されます)。

年齢とともに妊娠率は低下するため、早期の検査・治療が重要です。

問診後、原因を探るために以下のような検査が行われます。

- 女性

- ホルモン

- 超音波

- 卵管検査

- 男性

- 精液検査

検査結果に応じて、選択される治療法が変わります。

- 明らかな原因が見つからない場合や、比較的軽微な原因がある場合⇒一般不妊治療

- 卵管閉塞や重度の男性不妊など、一般不妊治療での妊娠が難しい場合⇒体外受精

それぞれについて見ていきましょう。

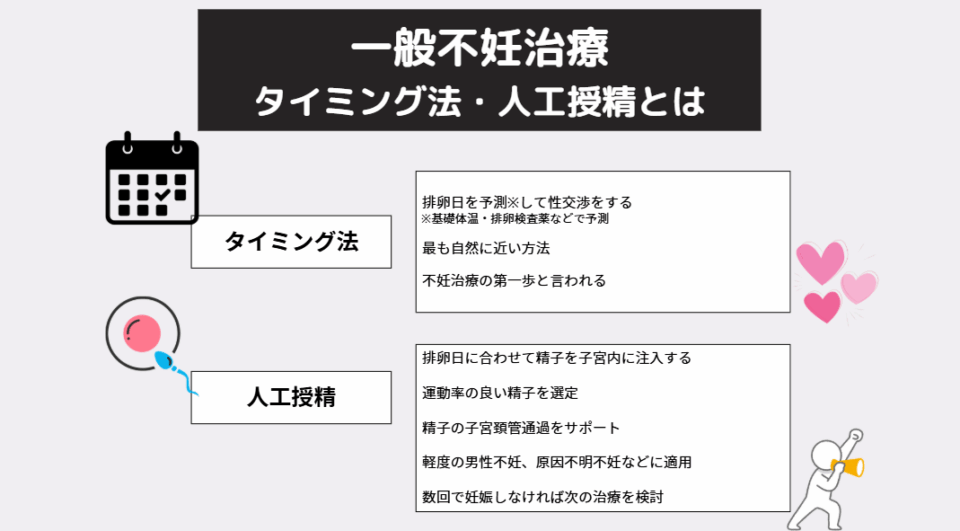

一般不妊治療(タイミング法・人工授精)について

基本的な検査で明らかな原因が見つからない場合や、比較的軽微な原因がある場合には、一般不妊治療である「タイミング法」・「人工授精」から始められることが多いです。

上記の方法で妊娠できない場合には、体外受精が検討されます。

生殖補助医療(ART)としての体外受精

卵管閉塞や重度の男性不妊など、一般不妊治療での妊娠が難しいと判断される場合には、生殖補助医療(ART: Assisted Reproductive Technology)が検討されます。

体外受精(IVF)は、このARTの中心となる治療法です。なお、ARTには体外受精の他に、顕微授精(ICSI)、凍結胚移植なども含まれます。

体外受精は、卵子と精子を体外に取り出し、受精から胚の培養までを人工的に行うことで、体内での受精や初期発生の過程をサポートする技術です。

これにより、卵管の機能に関わらず妊娠を目指すことが可能となります。

当院では、こうしたステップアップや体外受精について、患者様一人ひとりに合わせた方針をご提案しています。

埼玉で体外受精(IVF)を検討している方へ

恵愛生殖医療医院では、不妊治療を専門うクリニックです。

排卵誘発から採卵、培養、胚移植、AIを活用した胚評価まで、実際の治療の流れや成功率に影響するポイントをくわしくご紹介しています。

体外受精の具体的な「進め方」と基本知識

では、体外受精の治療は具体的にどのように進められるのでしょうか。ここでは治療の各ステップや、体外受精の成功率を高めるための技術などを、わかりやすく解説します。

体外受精の治療プロセス詳細

体外受精の治療は、以下の流れで進められます。

- 治療前準備

医師から詳細な説明を受け同意書に署名します。

必要な検査(感染症、ホルモン値等)を行い、夫婦で治療への理解を深めます。 - 卵巣刺激

排卵誘発剤を用いて複数の卵子を育てます。

刺激周期(ロング法、ショート法等)と自然周期があり、年齢やAMH値等で選びます。 - 採卵・採精

成熟した卵子を経腟超音波ガイド下で採取します。

パートナーも同じ日に採精します。 - 受精

採取した卵子と精子を体外で受精させます。

体外受精(IVF)または顕微授精(ICSI)が、精子の状態等で選択されます。 - 培養

受精卵を培養器で2~6日間育てます(初期胚または胚盤胞)。

胚盤胞培養は着床率向上が期待できます。 - 胚移植

培養した良好な胚を子宮内に移植します(原則1個)。

通常痛みはありません。 - 妊娠判定

移植約2週間後に血液検査で妊娠の有無を確認します。 - 結果に応じたその後の方針決定

陽性なら経過を観察します。陰性なら医師と次の治療を相談します。

なお、上記はあくまで目安です。体外受精の治療内容は個人差が大きいため、詳細については、お気軽に当院にご質問ください。

体外受精の種類と最新技術

体外受精の成功率を高める方法には、以下のようなものが挙げられます。

- 凍結保存技術

- 着床前診断 (PGT: Preimplantation Genetic Testing)

- その他補助的な技術

凍結保存技術とは?

凍結保存技術は配偶子(卵子・精子)や胚を凍結保存し、治療計画の柔軟性を高める技術です。

| 技術名 | 概要 | 主な目的 | 検討されるケース |

|---|---|---|---|

| 胚凍結 | 採卵・受精で得た余剰胚を凍結保存。 | 再度採卵せず移植可。体への負担・費用軽減。複数回移植に備える。 | 複数個の良好胚がある、採卵周期の体調が良くない場合。 |

| 卵子凍結 | 未受精の卵子を凍結保存。 | 病気治療前の妊孕性※温存。妊娠・出産を将来に延期。 | 病気治療を控えている方。将来の妊娠に備えたい方。 |

| 精子凍結 | 精子を凍結保存。 | 採卵当日来院不可。複数回採精必要。病気治療前の妊孕性※温存。 | 採卵当日来院・採精困難なパートナー。精子状態が不安定・少ない方。 |

※妊孕性(にんようせい)とは、妊娠するために必要な能力のこと。治療計画の柔軟性を高め、複数回の治療をスムーズに進める上で重要な役割を果たします。

着床前診断とは?

着床前診断 (PGT: Preimplantation Genetic Testing)とは、胚を子宮に戻す前に、胚の一部を採取して染色体や遺伝子の異常がないかを調べる検査です。特定の条件下で、流産率の低減や妊娠率の向上、遺伝子疾患の伝達リスク低減を目的として実施されます。

| 技術名 | 概要 | 主な目的 | 検討されるケース |

|---|---|---|---|

| PGT-A (異数性検査) | 胚の染色体数異常(異数性)がないか調べる。 | 流産・着床不全リスク減。妊娠率向上を期待。 | 習慣流産、高齢、反復着床不全の方。 |

| PGT-M (単一遺伝子疾患検査) | 特定遺伝子疾患の原因変異がないか調べる。 | 特定遺伝子疾患児が生まれるリスク低減。 | 夫婦どちらか/両方が特定の遺伝子疾患患者・保因者の場合。 |

PGTの実施にあたっては、日本産科婦人科学会の承認や倫理的な検討が必要です。

PGTに関する主な注意点は以下の通りです。

- PGTは全ての不妊治療患者さんに適用されるとは限りません。

- 胚生検による胚への影響、診断の限界、偽陽性・偽陰性の可能性もあります。

- 倫理的な側面が強く、実施にあたっては遺伝カウンセリングを受け、夫婦で十分な話し合いをすることが大切です。

- 日本産科婦人科学会の定めた施設要件を満たし、承認を得た医療機関でのみ実施可能です。

補助的な技術の紹介

なお凍結保存やPGT以外の、体外受精の過程で行われる補助的な技術としては、以下があります。

| 技術名 | 概要 | 主な目的 | 検討されるケース |

|---|---|---|---|

| AHA (補助孵化術) | 胚の透明帯に穴を開け/薄くし、子宮内膜への着床を助ける。 | 胚のハッチングを助け、着床率向上を期待。 | 高齢患者の胚、透明帯が厚い胚、反復着床不全、凍結融解胚。 |

| SEET法 | 胚培養液の一部を移植数日前に子宮に注入。 | 子宮内膜を着床しやすい環境に整える効果を期待。 | 反復着床不全の方。着床率向上を目指す場合。 |

| タイムラプス培養 | 特殊培養器で胚の発育を連続撮影・動画観察。 | 発育過程詳細把握。異常発見。生命力高い胚選択。客観情報提供。 | 良好胚選択、従来の観察困難な胚、胚へのストレス軽減を目指す場合。 |

上記の技術は、胚の培養環境の最適化や着床を助けることを目的としています。

この項目で紹介した技術は、体外受精の成功率向上に貢献する可能性を秘めていますが、全ての患者さんに同じ効果があるわけではありません。

それぞれの技術について、自身の状況、メリット・デメリット、費用などを医師とよく相談し、納得した上で治療計画に組み込むことが重要です。

体外受精の「成功率」と影響要因

体外受精を検討する上で、最も気になることの一つが「成功率」ではないでしょうか。成功率を高めるうえで、「体外受精における成功率とはそもそも何を指すのか」「どのような要因が成功率に影響するのか」を把握しておくことがとても大切です。

そこで、次からは成功率の正しい見方や、影響を与える要因について、詳しく見ていきましょう。

体外受精の成功率をどう読み解くか

体外受精の「成功率」をどう読み解くのかは非常に重要です。成功率の算出方法や定義は、クリニックによって異なっているため、クリニック選びの際は、提示されている「成功率」の数字だけを鵜呑みしないようにしましょう。

「成功率」と一口に言っても、実は体外受精においては、3種類の定義があります。

- 妊娠率:胚移植を行った回数に対する、妊娠が成立した割合。

- 出産率:胚移植を行った回数または治療を開始した周期数に対する、出産に至った割合。

- 着床率:移植した胚の数に対する、子宮内膜に着床した胚の割合。

体外受精の成功率には、妊娠率、出産率(より実質的)、着床率などの定義があり、自身が検討しているクリニックはどれを用いているのか、確認することがとても大切です。

また、そもそもクリニックごとの単純比較だけでは、患者層(年齢、原因)の違いもあり、正確な判断が難しいため注意が必要です。クリニックを選ぶ際には、提示された数字の内訳(年齢別、指標の種類など)を詳しく確認し、必要に応じて説明を求めるようにしてください。

医師と十分なコミュニケーションを取りながら、納得のいく治療を進めていくことが何よりも大切です。

成功率に最も影響を与える要因は女性の年齢

加齢により卵子の数と質(特に染色体異常率)が低下するため、女性の年齢は体外受精の成功率に最も大きな影響を与えます。

日本産科婦人科学会のデータでは、妊娠率は30歳前後で最も高く、30代後半から40代にかけて低下するとされています(例:30歳未満40%超、40歳30%台前半、45歳約10%)。

※参考:2022年 体外受精・胚移植等の臨床実施成績

一般的な成功率だけでなく、自身の年齢も加味したうえで、成功への期待値を見積もっておくことが重要です。

その他、成功率に影響する要因

女性の年齢以外にも、体外受精の成功率は様々な要因に左右されます。

- 不妊の原因

男性因子、卵管因子、などに原因によって成功率が異なります(例:重度男性不妊は顕微授精)。 - 治療プロトコル・技術

卵巣刺激方法、胚培養期間(初期胚/胚盤胞)、補助技術(AHA、タイムラプス等)の選択も、成功率に影響を与えます。 - 医療機関の技術・経験

医師や培養士の技術、設備、培養環境も、採取率、受精率、妊娠率に影響します。 - 患者側の要因

生活習慣(喫煙、飲酒、体型、ストレス)、基礎疾患(子宮内膜症等)、体質なども成功率に関わります。

これらの要因は複雑に影響しあうことがあるので、医師と相談しながら最適な治療法を探していきましょう。

成功率を高めるためにできること

体外受精の成功率向上に向け、クリニック側だけでなく患者さん自身でも以下のような取り組みをすることが大切です。

生活習慣や体質の改善

バランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠で体調を整えましょう。抗酸化作用のある栄養素摂取や軽い運動もおすすめです。

また、喫煙・過度な飲酒は避け、ストレス解消法を見つけましょう。これらは生殖機能やホルモンバランスに影響します。

信頼できるクリニック・医師選びと十分な連携

信頼できるクリニックで最適な治療方針を提案してもらい、疑問点は積極的に質問し、納得して治療を進めることが重要です。

また、ストレスも少なからず影響を与えるため、あまり過度に気にしすぎず、心身の健康を保つことも大切です。

体外受精にかかる「費用」と保険適用・高額療養費制度について

体外受精は、不妊治療の中でも費用が高額になる傾向があります。

しかし、2022年4月から保険適用が拡大され、経済的な負担が軽減されるようになりました。ここでは、体外受精にかかる費用と、利用できる経済的支援について解説します。

体外受精の費用相場と内訳

体外受精の費用は、「保険診療」と「自費診療」の場合とで大きく異なります。

- 保険診療:国が定めた基本的な治療法が対象となり、費用負担は原則3割です。

- 自費診療:保険適用外の治療で、費用は全額自己負担となります。

1回の採卵から胚移植までの一連の治療にかかる費用は、保険適用の場合でおよそ15万円~30万円、自費診療の場合は30万円~70万円以上が目安となります。体外受精の費用は、治療の各ステップで発生します。

主な内訳は以下の通りです。

- 検査費用: 治療前に行われる各種検査にかかる費用です。

- 薬剤費用: 卵巣刺激薬やホルモン剤など、使用する薬剤の種類や量で変動します。

- 採卵費用: 採卵手術にかかる費用です。採卵数で変わることもあります。

- 培養費用: 受精卵を培養する費用です。培養期間や顕微授精、追加技術で変動します。

- 移植費用: 胚を子宮に戻す胚移植にかかる費用です。

- 凍結費用: 余剰胚などの凍結にかかる費用と、保管のための年間管理料を指します。

- その他: 診察料や超音波検査料などが随時かかります。

これらの費用は医療機関や治療内容、得られる卵子・胚の数、凍結の有無によって異なります。

保険適用について(2022年4月以降)

2022年4月から不妊治療に公的保険が適用され、体外受精の経済的な負担が大きく減りました。検査や採卵、培養、移植といった基本プロセスが公的保険の対象(一部例外あり)となり、自己負担は1~3割です。

ただし、女性の年齢と回数に制限(43歳未満、回数上限あり)があります。保険適用範囲や費用については、当院にお気軽にご質問ください。

高額療養費制度について

体外受精は保険適用でも、治療内容によっては1ヶ月の医療費が高額になることがあります。その際に利用できるのが高額療養費制度です。

これは、ひと月の医療費が自己負担限度額(所得等で異なる)を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度です。事前に「限度額適用認定証」を申請し、医療機関などに提示すれば、窓口での支払いを限度額までに抑えられます。

その他の経済的支援

国の助成金は廃止されましたが、自治体によっては保険適用外治療への独自の助成制度があるため、お住まいの自治体にご確認ください。

また、体外受精の費用は医療費控除の対象です。年間医療費が一定額を超えれば所得控除が受けられます。領収書を保管し確定申告で申請しましょう。

体外受精は高額なので、利用できる制度を把握したうえで、計画を立てることが大切です。

体外受精に「向き合う」心と体

体外受精は、身体的な負担に加え、精神的な負担も大きい治療です。治療の成功を願う期待と、うまくいかなかった場合の不安、そして度重なる通院や自己注射、結果を待つ期間など、様々なストレスがかかります。

ここでは、治療中の心と体との向き合い方について見ていきましょう。

治療に伴う身体の変化とセルフケア

体外受精では、薬剤使用による吐き気、頭痛、腹部の張りなどの体調変化や副作用が現れることがあります。採卵後や移植後は、医師の指示に従い、適切な安静や体調管理が必要です。

無理せず十分な睡眠・休息を取り、バランスの取れた食事で体を整えましょう。軽い運動は良いですが、治療段階によっては避けるべき場合もありますので、運動をする場合は医師にご相談ください。

また、自身の体の変化に気を配り、セルフケアを心がけることも大切です。

治療中の精神的な負担とその対処法

体外受精は期待と不安、焦り、落ち込みなど、感情の波が大きく、「心のジェットコースター」とも言われる治療です。

自分自身のプレッシャーや周囲との比較に悩むことも少なくありません。ストレスはホルモンバランスにも影響するため、自分なりの解消法(音楽、散歩、読書、瞑想など)を見つけることが大切です。完璧を目指さず、頑張りすぎないように、心穏やかに過ごす工夫を取り入れましょう。

パートナーとの連携とコミュニケーション

体外受精は夫婦で取り組む治療です。費用、体調、心の状態など、お互いの状況を正直に共有し、相互理解を深めることが重要です。互いの感情を受け止め、「大丈夫」「一緒に頑張ろう」と支え合いましょう。

治療方針で意見が分かれた際は、冷静に話し合い、必要なら専門家を交えることも検討してください。夫婦が同じ方向を向くことで、精神的な安定にもつながります。

誰かに相談する・支えを求める

体外受精期間は一人(or夫婦だけ)で抱え込まず、誰かに相談し支えを求めることが重要です。

医学的な疑問や不安は医師や看護師、胚培養士などに相談しましょう。治療に伴う精神的負担は心理カウンセラーへの相談も有効です。また、同じ経験を持つ患者会や支援団体との交流は、ストレス緩和や情報収集にもつながります。信頼できる友人や家族に話すことも助けになりますが、デリケートな情報のため話す相手は慎重に選びましょう。

治療の「やめ時」を考えること

体外受精に必ず成功は保証されません。何度も不成功の場合、「いつまで続けるか」は難しい決断です。判断基準は経済的・身体的・精神的な限界など夫婦で異なります。

「もう辛い」「可能性が低いなら次へ」といった考え方も、時には大切です。事前に夫婦で「やめ時」について話し合い、治療中も医師などに相談しましょう。治療終了は「諦め」でなく、最良の道を選ぶ前向きなステップであり、他の選択肢も視野に入れる時間も必要です。

治療は一つの選択肢、自身の心と体を大切に

体外受精は、妊娠の可能性を広げる選択肢のひとつですが、唯一のものではなく、心や体の負担も伴います。治療の選択に関わらず、まずは自身の心身とパートナーとの関係を大切にしてください。

また個々の状況によって最適な方法は異なるため、どのように治療を進めるかは専門医と相談して決めましょう。体外受精という選択をすべきかお悩みの方は、当院にお気軽にご相談ください。