不妊症検査

以下の検査(不妊症スクリーニング検査)を行っていきます。

月経周期によってできる検査が決まっており、1回ではすべての検査はできません。1~2周期かけて検査を行っていきます。

料金が高額となることがありますので、「費用について」のページををご確認ください。

- 経膣超音波

卵胞(卵子が入っている袋)の大きさを測定することにより、排卵日の推定をします。

また卵巣や子宮の形の異常をみることができます。子宮内膜症や卵巣のう腫、子宮筋腫が見つかることもあります。

- 基礎ホルモン検査

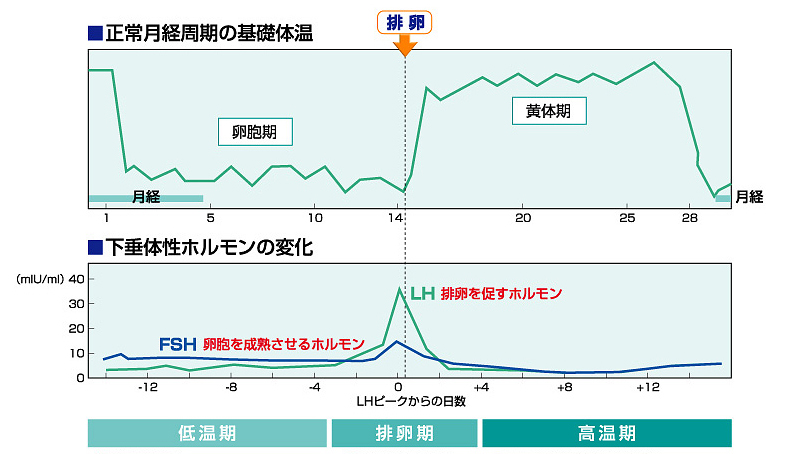

月経3~5日目くらいが卵巣が一番休まっている時期にあたり、この時期に下垂体ホルモンであるLH・FSH、また卵巣の卵胞ホルモンであるエストラジオール(E2)を測り、卵巣機能をみます。

当院では抗ミューラー管ホルモン(AMH)を検査することができます。卵巣の中の卵子がどれだけ残っているかがわかる検査です。

- (1)低温期(卵胞期)の検査

- 月経3~5日目:基礎ホルモン検査(LH、FSH、エストラジオール(E2)など)

初回は抗ミューラー管ホルモン、感染症、貧血、肝腎機能検査なども行います。

月経7‐10日目:子宮卵管造影(HSG) - (2)排卵期の検査

- 月経11~14日目:排卵期ホルモン検査(LH、E2、プロゲステロン(P4))

- (3)高温期(黄体期)の検査

- 月経20~22日目:黄体期ホルモン検査(E2,P4)

- 感染症・生化学検査

初診時にはクラミジア検査、また体外受精前には梅毒、B型肝炎、C型肝炎、HIVウイルスの検査を行います。

また不妊症以外の病気がないか、妊娠しても大丈夫な体かどうか、肝臓や腎臓の機能や血糖値なども検査します。

- 子宮卵管造影(HSG)

卵管の通りを見る検査です。子宮の中の異常もわかることがあります。

また、この検査をすると卵管のとおりが良くなるためその後妊娠がしやすくなることも知られています。

ただしちょっと痛い検査なので、当院では痛み止めをしっかり使い、なるべく細い管を使用して検査を行います。月経終了後から排卵する前の月経7~10日目くらいに行います。

詳細は「子宮卵管造影(HSG)について」のページをご参照ください。

- 排卵期ホルモン検査

卵胞が育ってくるとE2が上がってきます。そしてE2がある値になると下垂体に作用してLHが一気に上昇します(LHサージ)。

LHサージが始まってから約36~38時間後に排卵となります。LH、E2、プロゲステロン(P4)を検査することにより超音波よりもさらに正確な排卵日の推定を行うことができます。

- 黄体期ホルモン検査

黄体期に赤ちゃんが子宮にくっつく着床が起こります。着床するには子宮内膜がある程度厚くなっていなければなりません。

また黄体ホルモンであるP4が十分に出ていなければやはり着床できません。超音波検査およびE2、P4を測定します。

- 精液検査

精子の数や元気度を顕微鏡で見て検査します。ご主人の都合で木・金・土曜日のいずれかでできますが、3~7日間の禁欲期間をおいていただきます。

ご自宅で採取する場合は、3時間以内に持ってきていただきます。

- その他

ご主人との相性をみる性交後試験(ヒューナーテスト)や副腎のホルモン、また子宮がん検診などその他の検査を患者様に合わせて行うこともあります。